一、貯存場興建經過

民國61年,行政院核能安全委員會(以下簡稱核安會,前身為行政院原子能委員會)為因應國內原子能民生用途之日漸普及,邀請學者專家就未來原子能民生應用產生之低放射性廢棄物,研究解決之道。經二年餘之研究結果,就廢棄礦坑、廢棄坑道、高山、無人島或離島等地點逐一檢討評估,決定先採取離島暫時貯存,同時積極研發當時若干先進國家已在進行之投棄處置技術。

蘭嶼龍門地區因具有(1)地形封閉(三面環山、一面向海)、(2)5公里範圍內無民眾居住、(3)面積達一平方公里以上符合投資效益、(4)全程可採海上運輸安全可靠等諸多優點,經學者專家審慎評估後,決定於該地設置低放射性廢棄物貯存設施,並於民國64年底獲行政院核准進行施工規劃。民國67年核安會再獲行政院核准啟動蘭嶼貯存場興建計畫,並由台電公司蘭嶼施工所負責所有工程之施工事宜。第一期工程於同年動工,並於71年竣工後,開始接收核一廠產生之廢棄物桶。蘭嶼貯存場規劃設計有23座貯存壕溝,共可存放133,728桶低放射性廢棄物。

蘭嶼貯存場初期營運期間,係由核安會負責管理,惟於民國79年7月「放射性廢棄物管理方針」頒布後,台電公司依法接管貯存場之營運,核安會則改為負責安全監督工作。

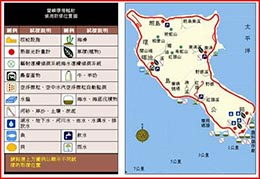

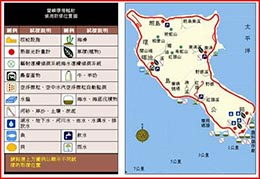

(圖一) 蘭嶼貯存場位置

(圖二) 蘭嶼貯存場鳥瞰

(圖三) 貯存壕溝

(圖四) 鋼構廠房

二、貯存場之安全設計

(一)結構安全方面

蘭嶼貯存場壕溝結構體係採鋼筋混凝土建造,且工程於規劃設計之初,即決定引進當時國外最先進之多重障壁概念,以保障民眾健康與環境安全。即廢棄物均先經固化(第一道障壁),再以鋼桶盛裝(第二道障壁),運抵貯存場後堆存於混凝土壕溝內(第三道障壁),貯存場混凝土壕溝內具有入滲水收集系統(第四道障壁),入滲水收集後再以濃縮器處理(第五道障壁),其蒸餾液回收使用。雖然廢棄物桶鏽蝕會影響第二道障壁之功能,但混凝土壕溝、入滲水收集系統、濃縮器仍可有效隔離放射性廢棄物,阻絕其外釋至周圍環境。

(二) 貯存溝防滲處理方面

貯存場規劃興建之前即已進行地質及地下水之鑽探調查,其場區貯存溝之規劃係依地形及地下水位之高低進行規劃設計,貯存溝之長度隨地形變化而異。溝內淨高4.5公尺(其中地下深3公尺地上1.5公尺),為防止雨水滲入,溝底先行舖設5公分混凝土後再舖40公分之鋼筋混凝土,四周之牆則為35公分厚之鋼筋混凝土,溝底及牆外與泥土間均舖設三層防水柏油油毛氈,溝牆間之伸縮縫亦放置8吋橡膠止水帶及填塞防水填縫膠,以防止地下水滲入。依據蘭嶼貯存場每月量測10座地下水監測井之水位資料顯示,蘭嶼貯存場貯存壕溝底部之高程,距最高地下水位面尚有約3公尺以上之距離,因此,並無地下水滲入貯存壕溝之顧慮。

(三)貯存溝入滲雨水之處理

蘭嶼貯存場自85年度起,即實施「活度零排放」措施,未再排放貯存壕溝區產生之廢水。貯存壕溝的入滲水在匯流收集後,會利用蒸發器系統製成蒸餾水,並將所含核種活度濃度處理至低於儀器最低可測量值後,回收供貯存場內重複使用,不排放至外界,以確保貯存場周圍環境安全。

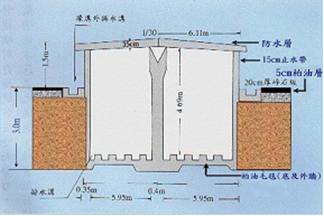

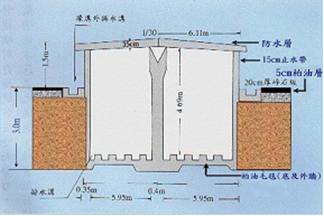

(圖五) 貯存壕溝結構體剖面圖

三、廢棄物貯存與檢整作業說明

蘭嶼貯存場所貯放之低放射性廢棄物除少數來自醫、農、工、以及研究單位所產生之廢棄物外,大部分來自核能電廠運轉過程中所產生的溼性廢棄物(濃縮廢液或廢樹脂),均以水泥或柏油固化後密封於55加侖的鋼桶內。迄民國85年2月最後一船次接收後,貯存場共存放低放射性固化廢棄物97,672桶。

由於蘭嶼地區天候高溫、潮濕、多鹽份,且貯存場已經啟用三十餘年,早期貯放的放射性廢棄物桶外表已有油漆剝落或鏽蝕,少數廢棄物桶並有固化不良的情形。針對蘭嶼貯存場廢棄物桶鏽蝕問題,核安會於85年4月蘭嶼貯存場不再對外接收貯存廢棄物桶時,即要求台電公司積極進行檢整重裝作業。經過多年的試運轉作業,台電公司於96年12月正式展開廢棄物桶檢整重裝工作,並於100年11月完成全數廢棄物桶之檢整重裝回貯作業。其中有少數桶身狀態較為不理想之廢棄物桶,需重新破碎固化後盛裝於新桶,體積因此些許增加,故原先貯存的97,672桶廢棄物桶在完成檢整重裝後些微增加至100,277桶。台電公司並於101年6月完成場區復原工作,恢復原先蘭嶼貯存場的靜態貯存狀態,檢整重裝作業期間核安會均派員嚴格執行安全檢查。

(圖六) 檢整中的低放射性廢棄物桶

(圖七) 檢整後重裝容器回貯壕溝

(圖八) 檢整後蘭嶼貯存場恢復原先靜態貯存狀態

四、蘭嶼貯存場之安全管制

對於蘭嶼貯存場各項作業期間的安全檢查方面,核安會除審視貯存場之例行作業、運貯作業設備維修、入滲雨水之收集貯存及處理、工安、品保、人員訓練及消防、保安作業等重點項目外,另檢查貯存場作業人員之人員劑量管制、輻防設備校驗、輻射偵檢作業管制及場區環測作業等項目,以確保各項作業符合工安與輻安之法規要求。核安會定期派員至現場檢查相關安全作業管制,於檢查時若有發現缺失,除於檢查後會議中提出改善要求外,並依法開立注意改進事項或違規事項要求貯存場限期改善,發函台電公司督促貯存場改善,以確保貯存場作業安全。

為增進蘭嶼貯存場廢棄物桶貯存及各項作業之安全,核安會亦要求台電公司應遵循放射性物料管理法、游離輻射防護法與勞工安全衛生管理法之安全要求事項,並加強下列安全監督管制工作:

(一)執行貯存壕溝結構體安全評估:為確認貯存壕溝結構體之完整性,核安會要求台電公司持續進行蘭嶼貯存場貯存設施之結構安全評估及老化管理評估,並提報安全評估報告,以確認貯存設施之營運安全。

(二)提升蘭嶼貯存場營運安全實施計畫:核安會於105年8月審查同意「提升蘭嶼貯存場營運安全實施計畫」,要求台電公司將全數100,277桶廢棄物重裝於熱浸鍍鋅容器內,以提升貯存安全,並做為遷場前的打包準備作業。嗣後,台電公司於108年11月至110年2月間,完成蘭嶼貯存場全數廢棄物桶之重裝工作。

(三)持續督促台電公司推動蘭嶼遷場:核安會依據總統府原轉會第5次委員會議之決議,自107年7月起,每半年邀集經濟部、原民會等部會,召開蘭嶼貯存場遷場討論會議,持續督促台電公司積極辦理蘭嶼貯存場遷場事宜,並定期提報行政院非核家園推動專案小組列管。

(四)落實管制資訊透明化:蘭嶼貯存場各項作業期間,核安會皆嚴密執行安全管制及環境監測工作,並隨時將其各項作業管制資訊及環測結果,公開於核安會網站,供民眾隨時查閱。

五、蘭嶼環境輻射監測

核安會輻射偵測中心自民國68年起即針對蘭嶼地區進行環境輻射背景調查工作。民國71年5月起開始貯存低放射性廢棄物桶,偵測中心更加強實施蘭嶼地區全面性的環境輻射監測作業,確保輻射安全。

核安會輻射偵測中心每年訂定執行蘭嶼地區及貯存場周圍環境輻射監測作業計畫,監測項目包括環境中直接輻射的度量,定期採取飲用水、地下水、農漁產物、土壤、海水、岸沙等進行放射性分析,每年取樣超過五百餘個樣品。歷年來之偵測結果均在自然環境背景輻射變動範圍內(環境背景值為0.2微西弗/小時以下,蘭嶼背景值介於0.027~0.041微西弗/小時)。

核安會建置有全國環境輻射即時監測地圖,以掌握全國環境輻射即時變化,並公開於核安會網站供民眾閱覽( 網址:https://www.nusc.gov.tw/gammadetect.html)。其中針對蘭嶼地區的即時輻射監測,原僅有一個設置於椰油村的監測站,後於105年9月增設「貯存場大門口」監測站,另於107年9月增設「蘭嶼氣象站」監測站,以期更能掌握蘭嶼地區之環境輻射變化情形。

(圖九) 蘭嶼地區環境輻射偵測取樣位置圖

六、結語

在提升蘭嶼貯存場之貯存安全方面,核安會已監督台電公司完成全數廢棄物桶之重裝作業。在強化蘭嶼貯存場及蘭嶼地區之環境輻射監測方面,除要求台電公司應依規定執行外,核安會輻射偵測中心亦定期執行環境偵測,歷年來偵測結果,確認蘭嶼環境未受不良影響。核安會為加強掌握蘭嶼地區之環境輻射變化情形,於105年增設「貯存場大門口」;107年增設「蘭嶼氣象站」之環境輻射即時監測站。為使環境監測資訊公開透明,核安會於102年要求台電公司在蘭嶼各村落增設即時環境輻射顯示系統( 網址:http://211.75.103.196/lanyu.html),讓民眾隨時瞭解環境輻射狀況,並將各項即時資訊公開上網供各界閱覽。

核安會為我國核能安全管制機關,將秉持安全管制及專業能力,持續嚴格監督蘭嶼貯存場之營運安全,並要求台電公司積極推動蘭嶼貯存場遷場相關整備作業,加強蘭嶼當地民眾溝通。核安會亦將持續執行蘭嶼環境輻射監測作業,以維護蘭嶼民眾安全及環境輻射品質。

民國61年,行政院核能安全委員會(以下簡稱核安會,前身為行政院原子能委員會)為因應國內原子能民生用途之日漸普及,邀請學者專家就未來原子能民生應用產生之低放射性廢棄物,研究解決之道。經二年餘之研究結果,就廢棄礦坑、廢棄坑道、高山、無人島或離島等地點逐一檢討評估,決定先採取離島暫時貯存,同時積極研發當時若干先進國家已在進行之投棄處置技術。

蘭嶼龍門地區因具有(1)地形封閉(三面環山、一面向海)、(2)5公里範圍內無民眾居住、(3)面積達一平方公里以上符合投資效益、(4)全程可採海上運輸安全可靠等諸多優點,經學者專家審慎評估後,決定於該地設置低放射性廢棄物貯存設施,並於民國64年底獲行政院核准進行施工規劃。民國67年核安會再獲行政院核准啟動蘭嶼貯存場興建計畫,並由台電公司蘭嶼施工所負責所有工程之施工事宜。第一期工程於同年動工,並於71年竣工後,開始接收核一廠產生之廢棄物桶。蘭嶼貯存場規劃設計有23座貯存壕溝,共可存放133,728桶低放射性廢棄物。

蘭嶼貯存場初期營運期間,係由核安會負責管理,惟於民國79年7月「放射性廢棄物管理方針」頒布後,台電公司依法接管貯存場之營運,核安會則改為負責安全監督工作。

(圖一) 蘭嶼貯存場位置

(圖二) 蘭嶼貯存場鳥瞰

(圖三) 貯存壕溝

(圖四) 鋼構廠房

二、貯存場之安全設計

(一)結構安全方面

蘭嶼貯存場壕溝結構體係採鋼筋混凝土建造,且工程於規劃設計之初,即決定引進當時國外最先進之多重障壁概念,以保障民眾健康與環境安全。即廢棄物均先經固化(第一道障壁),再以鋼桶盛裝(第二道障壁),運抵貯存場後堆存於混凝土壕溝內(第三道障壁),貯存場混凝土壕溝內具有入滲水收集系統(第四道障壁),入滲水收集後再以濃縮器處理(第五道障壁),其蒸餾液回收使用。雖然廢棄物桶鏽蝕會影響第二道障壁之功能,但混凝土壕溝、入滲水收集系統、濃縮器仍可有效隔離放射性廢棄物,阻絕其外釋至周圍環境。

(二) 貯存溝防滲處理方面

貯存場規劃興建之前即已進行地質及地下水之鑽探調查,其場區貯存溝之規劃係依地形及地下水位之高低進行規劃設計,貯存溝之長度隨地形變化而異。溝內淨高4.5公尺(其中地下深3公尺地上1.5公尺),為防止雨水滲入,溝底先行舖設5公分混凝土後再舖40公分之鋼筋混凝土,四周之牆則為35公分厚之鋼筋混凝土,溝底及牆外與泥土間均舖設三層防水柏油油毛氈,溝牆間之伸縮縫亦放置8吋橡膠止水帶及填塞防水填縫膠,以防止地下水滲入。依據蘭嶼貯存場每月量測10座地下水監測井之水位資料顯示,蘭嶼貯存場貯存壕溝底部之高程,距最高地下水位面尚有約3公尺以上之距離,因此,並無地下水滲入貯存壕溝之顧慮。

(三)貯存溝入滲雨水之處理

蘭嶼貯存場自85年度起,即實施「活度零排放」措施,未再排放貯存壕溝區產生之廢水。貯存壕溝的入滲水在匯流收集後,會利用蒸發器系統製成蒸餾水,並將所含核種活度濃度處理至低於儀器最低可測量值後,回收供貯存場內重複使用,不排放至外界,以確保貯存場周圍環境安全。

(圖五) 貯存壕溝結構體剖面圖

三、廢棄物貯存與檢整作業說明

蘭嶼貯存場所貯放之低放射性廢棄物除少數來自醫、農、工、以及研究單位所產生之廢棄物外,大部分來自核能電廠運轉過程中所產生的溼性廢棄物(濃縮廢液或廢樹脂),均以水泥或柏油固化後密封於55加侖的鋼桶內。迄民國85年2月最後一船次接收後,貯存場共存放低放射性固化廢棄物97,672桶。

由於蘭嶼地區天候高溫、潮濕、多鹽份,且貯存場已經啟用三十餘年,早期貯放的放射性廢棄物桶外表已有油漆剝落或鏽蝕,少數廢棄物桶並有固化不良的情形。針對蘭嶼貯存場廢棄物桶鏽蝕問題,核安會於85年4月蘭嶼貯存場不再對外接收貯存廢棄物桶時,即要求台電公司積極進行檢整重裝作業。經過多年的試運轉作業,台電公司於96年12月正式展開廢棄物桶檢整重裝工作,並於100年11月完成全數廢棄物桶之檢整重裝回貯作業。其中有少數桶身狀態較為不理想之廢棄物桶,需重新破碎固化後盛裝於新桶,體積因此些許增加,故原先貯存的97,672桶廢棄物桶在完成檢整重裝後些微增加至100,277桶。台電公司並於101年6月完成場區復原工作,恢復原先蘭嶼貯存場的靜態貯存狀態,檢整重裝作業期間核安會均派員嚴格執行安全檢查。

(圖六) 檢整中的低放射性廢棄物桶

(圖七) 檢整後重裝容器回貯壕溝

(圖八) 檢整後蘭嶼貯存場恢復原先靜態貯存狀態

四、蘭嶼貯存場之安全管制

對於蘭嶼貯存場各項作業期間的安全檢查方面,核安會除審視貯存場之例行作業、運貯作業設備維修、入滲雨水之收集貯存及處理、工安、品保、人員訓練及消防、保安作業等重點項目外,另檢查貯存場作業人員之人員劑量管制、輻防設備校驗、輻射偵檢作業管制及場區環測作業等項目,以確保各項作業符合工安與輻安之法規要求。核安會定期派員至現場檢查相關安全作業管制,於檢查時若有發現缺失,除於檢查後會議中提出改善要求外,並依法開立注意改進事項或違規事項要求貯存場限期改善,發函台電公司督促貯存場改善,以確保貯存場作業安全。

為增進蘭嶼貯存場廢棄物桶貯存及各項作業之安全,核安會亦要求台電公司應遵循放射性物料管理法、游離輻射防護法與勞工安全衛生管理法之安全要求事項,並加強下列安全監督管制工作:

(一)執行貯存壕溝結構體安全評估:為確認貯存壕溝結構體之完整性,核安會要求台電公司持續進行蘭嶼貯存場貯存設施之結構安全評估及老化管理評估,並提報安全評估報告,以確認貯存設施之營運安全。

(二)提升蘭嶼貯存場營運安全實施計畫:核安會於105年8月審查同意「提升蘭嶼貯存場營運安全實施計畫」,要求台電公司將全數100,277桶廢棄物重裝於熱浸鍍鋅容器內,以提升貯存安全,並做為遷場前的打包準備作業。嗣後,台電公司於108年11月至110年2月間,完成蘭嶼貯存場全數廢棄物桶之重裝工作。

(三)持續督促台電公司推動蘭嶼遷場:核安會依據總統府原轉會第5次委員會議之決議,自107年7月起,每半年邀集經濟部、原民會等部會,召開蘭嶼貯存場遷場討論會議,持續督促台電公司積極辦理蘭嶼貯存場遷場事宜,並定期提報行政院非核家園推動專案小組列管。

(四)落實管制資訊透明化:蘭嶼貯存場各項作業期間,核安會皆嚴密執行安全管制及環境監測工作,並隨時將其各項作業管制資訊及環測結果,公開於核安會網站,供民眾隨時查閱。

五、蘭嶼環境輻射監測

核安會輻射偵測中心自民國68年起即針對蘭嶼地區進行環境輻射背景調查工作。民國71年5月起開始貯存低放射性廢棄物桶,偵測中心更加強實施蘭嶼地區全面性的環境輻射監測作業,確保輻射安全。

核安會輻射偵測中心每年訂定執行蘭嶼地區及貯存場周圍環境輻射監測作業計畫,監測項目包括環境中直接輻射的度量,定期採取飲用水、地下水、農漁產物、土壤、海水、岸沙等進行放射性分析,每年取樣超過五百餘個樣品。歷年來之偵測結果均在自然環境背景輻射變動範圍內(環境背景值為0.2微西弗/小時以下,蘭嶼背景值介於0.027~0.041微西弗/小時)。

核安會建置有全國環境輻射即時監測地圖,以掌握全國環境輻射即時變化,並公開於核安會網站供民眾閱覽( 網址:https://www.nusc.gov.tw/gammadetect.html)。其中針對蘭嶼地區的即時輻射監測,原僅有一個設置於椰油村的監測站,後於105年9月增設「貯存場大門口」監測站,另於107年9月增設「蘭嶼氣象站」監測站,以期更能掌握蘭嶼地區之環境輻射變化情形。

(圖九) 蘭嶼地區環境輻射偵測取樣位置圖

在提升蘭嶼貯存場之貯存安全方面,核安會已監督台電公司完成全數廢棄物桶之重裝作業。在強化蘭嶼貯存場及蘭嶼地區之環境輻射監測方面,除要求台電公司應依規定執行外,核安會輻射偵測中心亦定期執行環境偵測,歷年來偵測結果,確認蘭嶼環境未受不良影響。核安會為加強掌握蘭嶼地區之環境輻射變化情形,於105年增設「貯存場大門口」;107年增設「蘭嶼氣象站」之環境輻射即時監測站。為使環境監測資訊公開透明,核安會於102年要求台電公司在蘭嶼各村落增設即時環境輻射顯示系統( 網址:http://211.75.103.196/lanyu.html),讓民眾隨時瞭解環境輻射狀況,並將各項即時資訊公開上網供各界閱覽。

核安會為我國核能安全管制機關,將秉持安全管制及專業能力,持續嚴格監督蘭嶼貯存場之營運安全,並要求台電公司積極推動蘭嶼貯存場遷場相關整備作業,加強蘭嶼當地民眾溝通。核安會亦將持續執行蘭嶼環境輻射監測作業,以維護蘭嶼民眾安全及環境輻射品質。

更新時間:2025-10-07 16:45

資料來源:核物料管制組